국립현대미술관 <마르셀 뒤샹The Essential Duchamp>展 그리고

올해 첫 미술 전시는 국립현대미술관의 <마르셀 뒤샹>展.

<샘>외에는 어떠한 작품으로 어떻게 활동했는지

전혀 알지 못하던 작가라 호기심이 일었으나,

미리 다녀온 지인의 짧은 평을 듣고는 기대는 애초에 버리고 갔었드랬다.

그래도 <샘>조차도 모르는,

MoMA에 한 번도 가본 적 없는

사람과 함께라

나름 의미가 있을 거라 생각하며.

토요일 오후의 미술관은 매우 북적북적했다.

-

마르셀 뒤샹(프랑스계 미국인, 1887~1968)은 생각보다

굉장히 활동적이고, 열정적인 사람이었다,

뭇 예술가가 그렇지 않겠냐마는.

인상파, 입체파의 영향을 받은 회화를 선보이던 그는

불과 25세에 회화와의 작별을 선언하고

새로운 오브제의 시작인 레디메이드(Ready-made)*를 탄생시킨다.

*실용성으로 만들어진 기성품이라는 그 최초의 목적을 떠나 별개의 의미를 갖게 한 것.

마르셀 뒤샹이 변기, 술병걸이, 자전거 바퀴, 삽 등을 예술품으로 제출한 데서 시발함.

1920년대~30년대에는 '에로즈 셀라비'라는 여성의 자아로 또 다른 작품들을 선보였으며,

1923년부터 정식 프로 체스선수로 활동하기도 했다.

작품에 대한 설명이 담긴 노트와

여행가방 속 상자 시리즈는 그의 아카이브를 위한 열정 역시 보여준다.

-

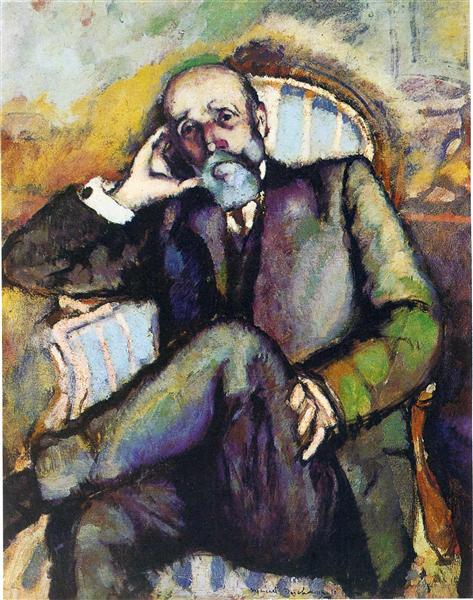

초기작이던 <작가 아버지의 초상>,1910.

하이파이브 하고 싶을 정도로 친근하다 싶었더니,

폴 세잔의 영향을 잔뜩 받았다고 한다.

역시 만인의 인상파.

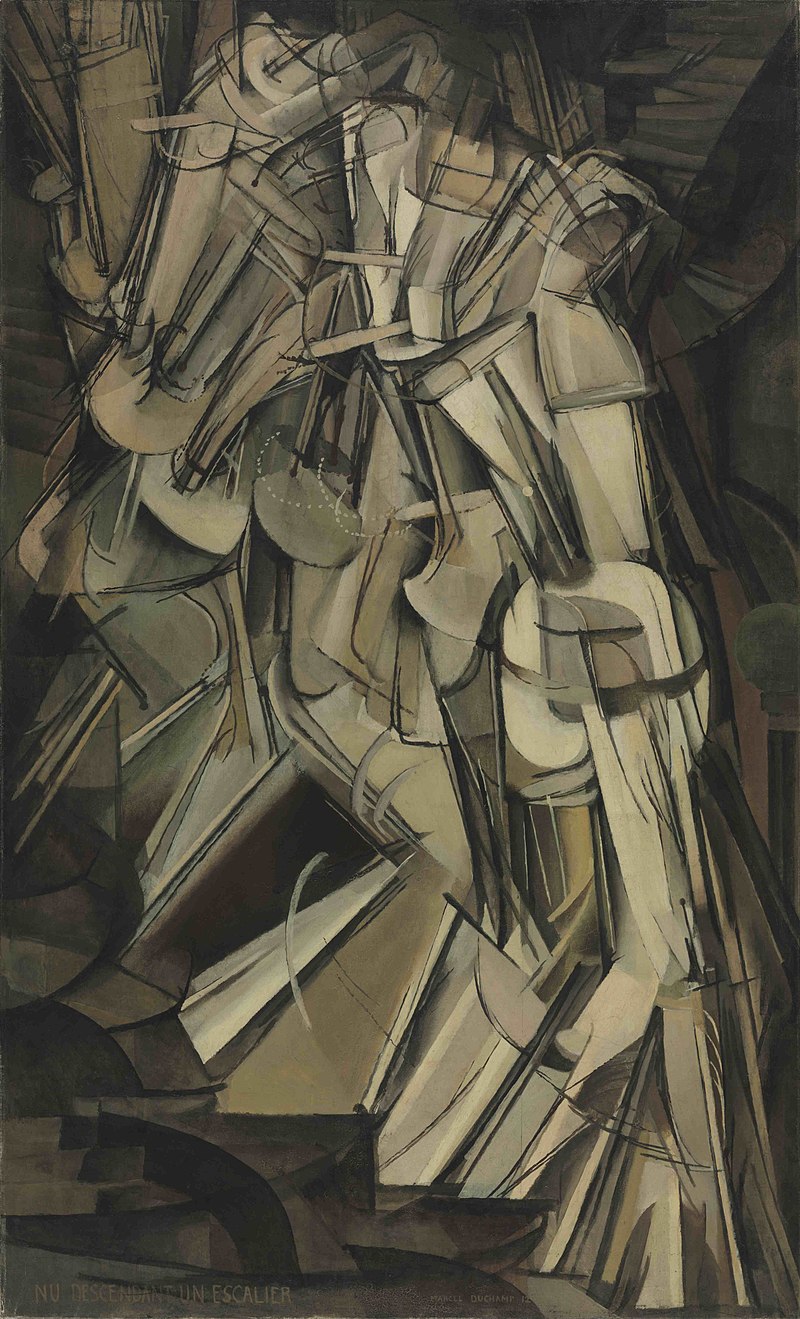

<계단을 내려오는 누드(No.2)>, 1912.

© Association Marcel Duchamp / ADAGP, Paris – SACK, Seoul, 2018.

전형적인 입체파 작품의 모습.

카메라 셔터속도를 느리게 하여

움직임이 한 사진 안에 담겨보이는 듯한 작품.

<샘>, 1917.

1층 전시를 다 보고 계단을 통해 지하로 내려가면

중앙에 덩그러니 샘이 놓여있다.

그 앞엔 <자전거 바퀴>도 있는데,

역시 샘 만큼의 임팩트는 없다.

벽에는 뒤샹이 <대형유리(그녀의 독신자들에 의해 발가벗겨진 새색시, 조차도)>를

작업할 때 당시의 집 내부 사진이 있는데,

방 한 켠엔 자전거 바퀴가 놓여있고

벽에는 끈이나 실 같은 것이 얽히설키 걸려있어

함부로 접근할 수도 빠져나올 수도 없게끔 만들어 놨다.

재밌는 사람.

<마르셀 뒤샹으로부터 혹은 마르셀 뒤샹에 의한, 또는 에로즈 셀라비로부터 혹은 에로즈 셀라비에 의한(여행가방 속 상자)>.

© Association Marcel Duchamp / ADAGP, Paris – SACK, Seoul, 2018.

그의 작품이 한 곳에 담긴 여행 가방 시리즈.

전시 마지막에 놓인 그의 작품 미니어처 모음집(?)으로

실제 국립현대미술관이 소장하고 있는 에디션이라고 한다.

마지막은 <에탕 도네>가 디지털로 상영되고 있었는데

줄이 너무 길어 스킵하고 나왔다.

사람이 너무 많아 관람 자체가 버거웠던 전시.

그치만 뒤샹에 대해 조금은

이해할 수 있게 되었다.

-

영화를 보러 가야하는 시간이라 다른 전시를 살짝 훑기 위해 걸어가던 중

매직아워의 달 모습이 창 밖에 포착되었다.

다른 쪽에서는 <MMCA 현대차 시리즈 2018: 최정화-꽃, 숲>展이 진행되고 있었다.

<꽃숲>이라는 작품은 소쿠리, 상, 돌 등을 쌓아놓은 설치작품으로

함께 놓인 중앙의 조명이 꺼졌다 켜지며,

뒤켠에 이러한 그림자를 만들었다.

<어린 꽃>이라는 작품은 바닥에 놓인 장난감 왕관이 실에 묶여 오르락 내리락 거리는 작품이었다.

지금 찾아보니 세월호 희생자를 추모하는 작품이라고 하는데,

알고 나니 마음이 쓰라려진다.

-

전시는 항상 지나고 나서야

몸에 무엇을 남겼는지 알게 된다.

오늘도 아주 자그마한 자갈이 되어 남는다.